江苏秋正新材料科技有限公司

金牌会员

金牌会员 已认证

已认证

江苏秋正新材料科技有限公司

金牌会员

金牌会员 已认证

已认证

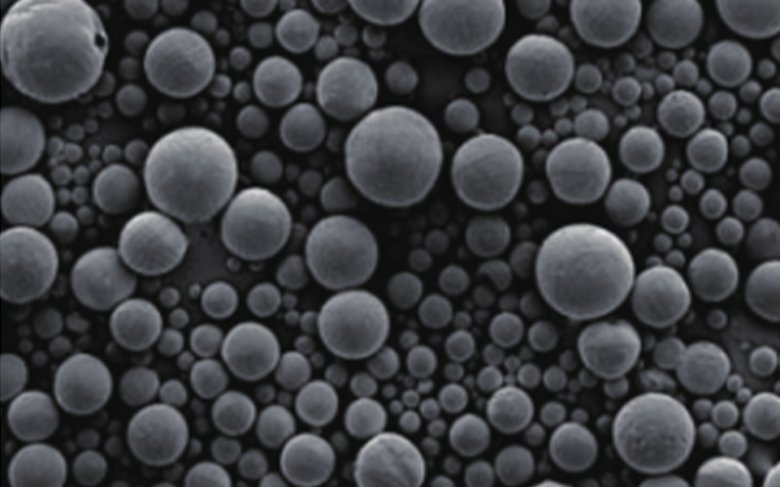

80μm为何成为散热性能的黄金分割点?当全球顶尖实验室用电镜锁定那颗 80微米的球形氧化铝,导热系数指针瞬间飙升至 42W/(m·K),这不仅是材料科学的胜利,更是破解手机发烫、电车趴窝、芯片降频的终极密码。 粒径每增10μm,导热性能跃升15%的规律背后,55:35:10的三元复配魔法正撕开日企技术封锁。球形氧化铝的粒径和导热系数之间存在什么关系呢? 球形氧化铝的粒径与其导热系数之间存在显著的正相关性,这种关联性主要由材料内部的声子传导机制和导热网络结构决定。 根据工业实测数据,粒径增大可显著提升导热系数,但存在临界阈值(约80μm),超大粒径会因填充率下降导致导热网络不连续: 粒径(μm) 导热系数(W/(m·K)) 10 22 20 28 40 35 60 40 80 42(峰值) 机理解释: 1.声子散射抑制: 粒径增大→晶界数量减少→声子在晶格间传递时的散射概率降低→热传导效率提升。 导热网络优化:大粒径颗粒形成导热“主干通道”,而小粒径填充间隙(后文详述复配策略),协同降低界面热阻。 1.单一粒径体系的局限性 小粒径(<10μm): 优势:高比表面积,增强与基体结合力,适配薄层涂覆(如芯片散热膏)。 劣势:晶界散射显著,导热系数偏低(约22W/(m·K)),且高填充时易增粘度。 大粒径(>40μm): 优势:导热路径更连续,最高系数达42W/(m·K)。 风险:填充率>85%时流动性骤降,颗粒间易产生孔隙,反而降低导热效率。 2.多尺度粒径复配的突破性效果 通过调控不同粒径比例,可构建分级导热网络,兼顾高导热与加工性: •最优复配方案(实验验证): 二元复配:40μm:15μm=70:30→导热系数比单粒径体系高30%。 三元复配:40μm:15μm:10μm=55:35:10→导热系数再提升10%,形成“主干-桥梁-填充”三级网络。 •作用机制: 大颗粒为导热主干→中颗粒桥接主干间隙→小颗粒密填充纳米级孔隙→界面热阻降低40%。 1.导热与其他性能的权衡 性能指标 小粒径优势 大粒径优势 导热系数 低(22–28 W/(m·K)) 高(35–42 W/(m·K)) 流动性 填充率>75%时粘度剧增 填充率<85%时流动性更佳 界面结合力 高(比表面积大) 需表面改性提升结合力 应用场景 纳米涂层、电子油墨 覆铜板、电池导热胶 2.实际应用中的粒径适配 •高精度散热(如5G芯片):选用10–20μm粒径,确保薄层涂覆均匀性。 •动力电池包:采用20–40μm粒径,平衡导热系数(35W/(m·K))与抗沉降性。 •绝缘涂层:2.9μm球形氧化铝填充37.5%时,导热系数达1.072W/(m·K),兼顾绝缘性(体积电阻率>10⁸Ω·m)。 1.纳米级导热跃迁: 粒径≤0.1μm的纳米球可穿透微隙,但量产难度大(等离子熔融法良率<60%),需开发水热法降本工艺。 2.表面改性强化界面: 硅烷偶联剂包覆粒径80μm颗粒→填料-基体界面热阻降低50%→复合材料导热系数提升25%。 3.超混杂填料设计: 球形氧化铝(40μm)+氮化硼片晶→水平方向导热系数突破15W/(m·K),用于航空航天高频器件。 球形氧化铝的粒径是调控导热性能的核心杠杆: 单一粒径:80μm可达峰值42W/(m·K),但受限于加工性; 多级复配: 40μm:15μm:10μm=55:35:10为最优比例,导热网络效率提升40%; 场景适配:电子芯片需小粒径(10–20μm),储能/基站首选大中粒径(20–40μm)。 球形氧化铝存在一个最佳粒径范围,使得导热粉体材料的导热性能达到最优。通常,在一些实际应用中,如电子封装、导热硅胶垫片等领域,会综合考虑各种因素来选择合适粒径的球形氧化铝,以实现最佳的导热效果。

相关产品

更多

相关文章

更多

技术文章

2025-07-29技术文章

2025-07-03

虚拟号将在 秒后失效

使用微信扫码拨号